小説「ノルウェイの森」の感想

1月に「1Q84」を読んだので次なる村上春樹作品として「ノルウェイの森」を古本屋で探して読んでみた。結論「1Q84」は幻想的かつ社会的で消化仕切れない部分が多かったが、「ノルウェイの森」は現実的で主観的で共感できる部分も多く、かつ世界観・登場人物のキャラクターも魅力的でここ最近で読んだ小説の中では一番面白い小説だと思った。僕みたいな村上春樹初心者は「1Q84」でなく、比較的短めで読みやすい「ノルウェイの森」から読んだ方がいい思う。本作品に対する僕の捉え方は間違っている部分も多いかもしれないが、1987年発刊の大ベストセラーを2021年を生きる25歳の社会人がどう捉えるかというのを本記事に残しておきたい。本作品に対する多くの書評や分析記事が出回っていると思うが、上記視点での感想は今の僕しか残せないからだ。

ストーリー概要

「1Q84」を読んだ後に、まず本作品を読んで思ったのは、村上春樹って幻想的な作品だけでなく、リアリズム作品も面白いんだってこと。本作品には「リトルピープル」も出てこなくて「月がふたつある」わけでもない。あくまで昭和の時代を生きる若者のナマの感覚を楽しむことができる。それでいて村上春樹の魅力的な文体から織りなすストーリー描写は情緒的で素晴らしい。ストーリーとしては、20歳前後の主人公ワタナベが、過去に親友だったキズキと死別した後、キズキの元カノの直子に恋をする。直子は主人公同様にキズキの死を引きずっているが為に、ワタナベとの恋を受け入れられずに、最終的に生を諦め自らの死を選ぶ。ワタナベはと言うと、直子が精神病を患って京都の療養所にいる間も直子のことを考え続けるが、他の女とセックスをしたり最終的には緑という別の女に恋をする、というのが大まかなところだ。上記ストーリーの中にも当時の時代背景から学生闘争があったり、その中でも「自己」を持っている永沢さんという先輩と夜遊びをしたり、直子の療養所のレイコの人生の話を聞いたり、様々な出来事が起こるのだが、そのどれもが興味深く共感できるものである。

生と性と死

本作品のもっとも大きいテーマはもちろん「生」と「性」と「死」であることは言うまでも無い。最も分かりやすいのが、本作品の最後に直子が死んだ後、アラフォーでしかも直子と最も近しい存在であったレイコとセックスをするというシーンだ。僕は25年間で本当の意味で近親の人が死んだことが無いし、セックスをすることで「生」を感受するという感覚はあまり覚えたことが無いので、上記のような体験を味わったことが無いが、その感覚はなんと無くわかる。直子が死んだ悲しみ=(精神的な意味での)死の世界から生の世界に戻る為に、レイコとワタナベはセックスをするが、そこには下品な意味合いは全くない。セックスをすることで生を感受するという目的と過程があるだけである。他にもストーリーを振り返ると、直子はキズキを愛していたのに自分の身体的な理由でキズキとセックスができないままにキズキは自殺してしまい、性への恐怖を覚えたままに死の世界で生きることとなる。そんな中で、同じくキズキの死により死の世界で生きている主人公ワタナベと再開を果たし、キズキの死を共有する中で、徐々にかつて愛したキズキのいる死の世界から生の世界に戻りつつあることに葛藤する(直子は公正な生き方をすることを心情に生きている人物だ)。そして誕生日の夜、キズキでは濡れなかった直子は、ワタナベに対して性的な欲求を覚えてしまいセックスをする。そしてそこから一気に精神を病むことになってしまうのである。己の中の「公正な」キズキとともにある「死の世界」と、ワタナベに対する性的な意味合いを持つ「生の世界」という2つの矛盾が、直子を分断し病みに導くのである。ワタナベはと言うと直子に対する公正で性的な愛情を持ちつつも、どうしても性(生)の世界に生きることを逃れられず、結果他の複数の女とセックスをすることになる(そこにには永沢の影響も大きいが)。そしてワタナベはワタナベでどこに自分が向かっているのか分からなくなり葛藤する。上記のように生と死の世界を行き来する登場人物達が、セックスという「性」をトリガーに物語が展開されるのが本作品の特徴だ。性に対して、下品な物という単純な捉え方をするのではな無く、生きることを感受することができる本来人間が持っている動物的行為と言う捉え方として描かれている。そんな話を読んでいると思い出すのは映画「おくりびと」のこのシーン。

このシーンを「広末涼子 濡れ場」で検索しマスターベーションの材料にした人も多いかもしれないが、死の世界から生の世界に戻る為に性を求めるシーンと捉えることができる。人の死を経験し「死の世界」が自己を潰してしまいそうになった時、そこから解放するのは本来の動物的な感情である「性」であえるということだ。僕は上述してきたような「死の世界」に押しつぶされそうになったことはないし、「性」によって生の世界を感受したことも無い未熟者だが、セックス=動物的で下品で恥ずかしいものという単純な捉え方が変わるという意味では勉強になった。例えばコリドー街に金曜夜に先輩とナンパをしに行くという経験は何度かあるのだが、あそこで溢れている性欲盛んな男達は、性によって生を感受しているごく真っ当な人間達なのである。コリドー街は生の通りなのである。

永沢という強い人物について

本作品の特徴として学生運動の盛んだった時代であることが挙げられる。大学では闘争が起き学生寮でもぶつかり合いが起きる中、主人公はあくまで俯瞰的でそのような学生達に対し批判的なポジションとして描かれている。学生運動を主導していた人物が、いざ休学期間が終わり学校が再開すると一番に教室に入り単位取得に必死になる姿をみて主人公が怒りを覚えるシーンがあるのだけど、そういう人物に嫌気がさすのは非常に共感できる。僕の大学時代「意識高い系」と呼ばれる人たちが、よく分からないセミナーとかを誘ってきたんだけど、そんな彼らもいまでは立派にメガバンクとかで働いている。何が言いたいのかというと、社会ではそういうつまらない自己を持たない人間が幅を利かせているということだ。何か目的があっての(例えば社会をよくする為にこのようなサービスを展開したく起業するみたいな)意識高い系の人物なら理解できるが、「起業することが目的」「注目することが目的」「反発することが目的」の人達は自己がなくて、最終的には社会に適合する為に生きているから滑稽なのである(その滑稽さを批判しする訳では無い)。そんな滑稽な学生運動をする人物と全くの対局に描かれているのが、永沢という先輩キャラクターである。永沢は明確な自己を持っており、自分の存在価値を確かめる為に「のみ」生きている。その為だったら彼女がいても他の女とセックスができるし、人を傷つけることができる。永沢には精神的に純粋で直子同様に不安定なミツハという彼女がいて、永沢さんと別れた後に彼女もまた直子と同様に自殺することになるんだけど、そのときに永沢さんからワタナベに対して手紙が届く。「ハツミの死によって何かが消えてしまったし、それはたまらなく哀しく辛いことだ。この僕にとってさえも」というフレーズの手紙がきてワタナベは憤怒する。「僕にとってさえも」という表現から永沢は、死んでも尚ミツハを見下し、自己表現の為なら愛すら捨てることもできるという強すぎる人物なのがわかる。「学生運動をする本当は弱くてファッションだけの強い人物」・「強い自己を持っているが自分の方向性に悩むワタナベ」「強い自己を持っているが為に社会や他人を見下す永沢」の3者のポジションを比較すると面白い。僕に関して言えば意識高い系の人々を批判する訳では無く、かといって永沢の用に強い人物に憧れる訳でも無く、結局は自分の方向性を見つける為にもがく人物でありたいと思うし、そのような意味でワタナベに共感する。永沢さんに関しては名言が何個かあったので以下に貼っておく。

「自分に同情するのは下劣な人間のやることだ」

「僕の目から見れば世の中の人々はずいぶんあくせくと身を粉にして働いているような印象を受けるんですが、僕の見方はまあ違っているんでしょうか?」「あれは努力じゃなくてただの労働だ」

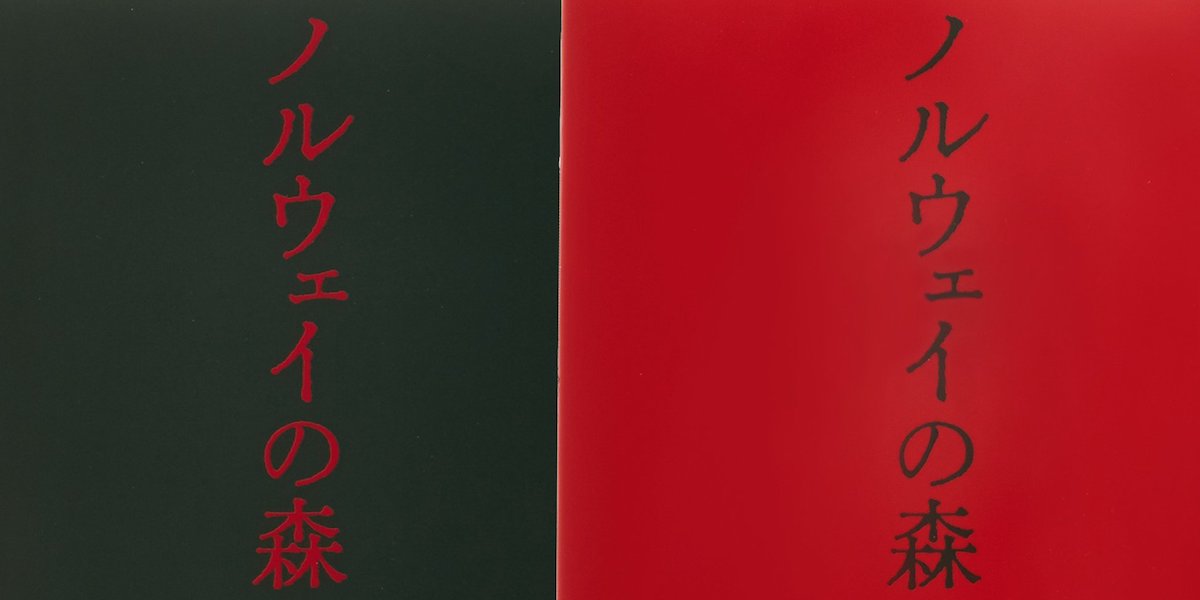

最後に本作品のカバーについて触れておきたい。上巻は赤、下巻は緑一色というシンプルな物なのだが、赤は血、つまりは死を表しており同時に直子のことで、下巻は森・植物の緑であり生を表しており同時に文字通り緑を表していると勝手に考えている。カバーも素晴らしいんだけどそれ以上に、作品が大変に面白い物だったので是非まだ読んでいない人は読んで感想を教えて欲しい。あと作中にでてくる音楽も良いものが多く、作品をより鮮やかに彩っているのでのプレイスリトを貼っておく。