Weezerの新譜『OK Human』とRedioheadの名盤『OK Computer』の比較感想

Weezerの新譜が良かったので感想を残したい。ちなみにニューアルバムのことを新譜って言うと音楽通っぽく聞こえるからお勧め。

このアルバムタイトルを聞いて最初にRedioheadの『OK Computer』のアンサーか何かなのか、少なからずの何か関連があるのと思った人は僕だけで無いはず。調べてみるとWeezer自身がタイトルは『OK Computer』へのオマージュであることを認めているが、『OK Human』のサウンド自体は「あのレコードとは全く似ていない」と明言しているとのことで、明確に意識して曲作りが行われていないのかもしれない。ただ、実際に聞いてみると『OK Human』はピアノやストリングスの、言わば旧時代のアナログなサウンドが印象的なポップな楽曲が多く、エレクトロなサウンドが印象的で哀愁的・陰湿な『OK Computer』とは対になるコンセプトのアルバムだと感じた。Weezerがどこまで『OK Computer』を意識したかは分からないが、上記2アルバムは、それぞれ時代性に影響(デジタルとアナログの入り乱れた社会での葛藤)された楽曲達であることは間違いなく、本記事ではそれぞれの時代背景から作品のメッセージ性を僕なりに紐解いていきたいと思う。

90年代後半のデジタルアレルギーから生まれた『OK Computer』というアート作品

元々僕は「Creep」以外のRadioheadの曲の魅力が分からなかったんだけど、アニメ「攻殻機動隊」を見てから、段々とその楽曲達の美しさが理解できてきて、今では『OK Computer』は人生における名盤とも言える。「攻殻機動隊」と『OK Computer』の世界観って似てる気がする。特に顕著にそれが感じられるのが「攻殻機動隊」のEDで使われていた菅野よう子作曲の「be human」と言う曲だ。

この曲を僕なりに訳してみると「アンドロイドの哀愁」と言える。攻殻機動隊のストーリーを明確に記憶しているかって聞かれたら怪しいんだけど、電脳やサイボーグが当たり前に普及しているデジタル化が進んだ近未来で、犯罪を未然に防ぐ公安の話だったはずだ(「psycho-pass」に近いと言ったらイメージしやすい人も多いと思う)。時に人間的な感覚や感情よりも利便性が重視される世界感では、人間のみならず、感情を持たない無機質なアンドロイドですら哀愁感があることをアニメに付随して音楽として表現されているのが「be human」だと思う。利便性を追求しすぎたデジタルな世界の先に行き着くのは無機質な孤独や疎外感で、それをアンドロイド主体のメッセージとして表現しており、またサウンドとしてエレクトロと融合することで、デジタル×哀愁感を感じることのできる「be human」は、まさにアートとして個人的に消化することができた。

僕は上記攻殻機動隊(とその劇中歌)のアート性と同じ解釈方法によって『OK Computer』をある程度理解することができたと思っている。本アルバムがリリースされたのは1997年なのだが、まさにデジタルテクノロジーが家庭に普及し始めた時期(僕はまだ1歳だが)。一般人がメールにてコミュニケーションを取るようになり、人々はインターネットで繋がり、街中ではカメラが設置され常にネットワークで監視され始める。当時を自我を持って生きていなかった僕でもそんなデジタルテクノロジーによって人間的な感情や感覚の自由が奪われていることに不安を覚えるのは共感できるし、悲しさ虚しさを覚える。

『OK Computer』で特に好きなのは「No Surprises」という曲。

イントロのエレクトロなサウンドから始まり、陰湿な曲調と歌詞はまさにデジタル化が進む社会での疎外感・孤独感を楽曲として美しくも儚く、哀愁的に表現している。現代では当たり前となったインターネットや監視社会(個人のネット閲覧データまでgoogleに管理されている時代だ)だが、Radioheadの表現したかったアート性とその内容は十分に共感できるし、2021年の現在も名盤として語り継がれているのは頷ける。

コロナでさらに拍車のかかるデジタル化に対し、人間的なナマの表現の美しさの再認識を求めた『OK Human』

『OK Computer』がデジタルデクノロジーが現在進行形で迫り来る社会に対して非人間的で哀愁的・無機質な表現だとしたら、『OK Human』はどうだろう。

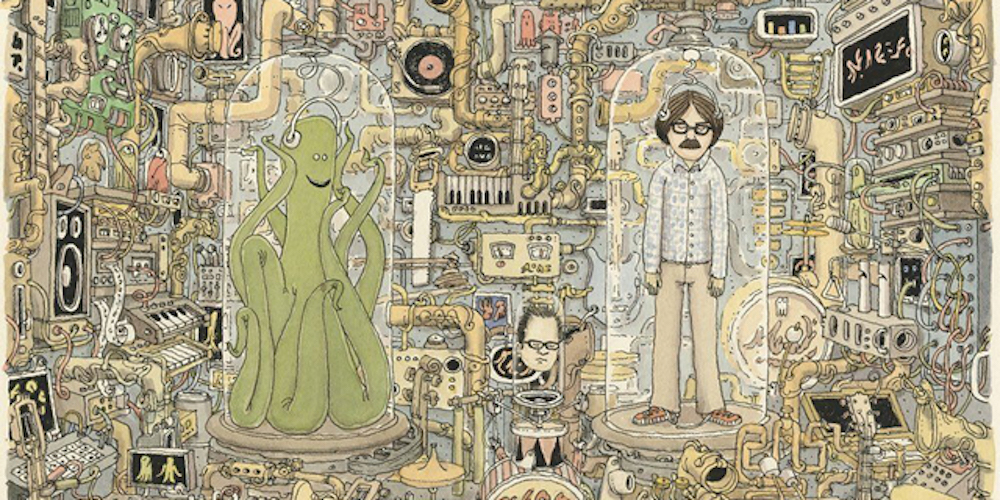

「『OK Human』は人間の手によって演奏される楽器たちが過去のものとなってしまった今だからこそ、制作したものです。僕たちができることは、人間が重要だったとき、そしてテクノロジーが人間の代わりになってしまうという暗い神話が存在しなかったときを振り返ることだけでした。1960年代や1970年代に立ち戻るためにアナログの楽器を使い、18世紀や19世紀に戻るためオーケストラを使いました。このアルバムにはクリック音やループ、ハイテクサウンドを使うトラックはありません。エレキギターすら使っていません」という公式からのコメンからもある通り、デジタル化が当たり前となった社会(さらに現在コロナにより拍車がかかっている)で、機械的でない(≒人間的)な感情や感覚の美しさを改めて再認識することを目的とした作品だと思う。リード曲である「All My Favorite Songs(上記PV)」でのリヴァース・クオモのスマホ依存症の描写だったりPVの主人公の少年がSNSではなく生での繋がりを求める描写なんかは、今のSNS社会やリモート社会への揶揄に捉えることができるし、その中でのアナログなサウンドとポップなメロディーは生の人間的な表現や繋がり、感覚の「美しさ」と「楽しさ」を再認識させられる。

「All My Favorite Songs」のストリングスのメロディーがどことなく久石譲の「Summer」を想起させるのは僕だけだろうか。この曲を聞くと幼いころに近所の川で友達と泳いだ記憶が蘇るのだけど、あの頃は夏のあの蒸し暑い感じだったり、セミの鳴き声だったり、友達との会話だったり、もっと人間のナマの繋がりや感覚を大事にしていたと思う。今ではすっかり一営業マンとして、テレビ会議での情緒のない提案ばっかり上司に求められているけど。

時代としてしょうがないけど、マシュメロのライブだってみんな本当はフォートナイト上では無くて野外フェスで聞きたいんでしょう。Weezerに倣ってその感覚を忘れないようにしていきたいと思う。

『OK Human』と『OK Computer』それぞれデジタルに対しての批判的なメッセージが込められたアルバムだが、各時代の社会的背景が十分に影響されている楽曲と言えるのだけは間違いない(僕の解釈は間違っているかもしれないが…)。今後も面白い音楽があれば分析していきたい。